喫茶の伝播と変遷:アナトリア・バルカン地域を事例として(2009)

A Comparative Study of Tea and Coffee Cultures: Anatolia and the Balkans as Examples(2009)

第五章:喫茶の類縁性と多様性 ―アナトリア・バルカン地域の事例―

2.喫茶の多様化

コーヒーを飲む喫茶はオスマン帝国の支配のもとで、アナトリアやバルカン地域に浸透、定着しており、オスマン帝国から独立したバルカンの国々では現在でもコーヒー(アラブ式)が飲まれ続けている。その一方で、トルコ共和国となったイスタンブルやアナトリア地域では20世紀後半にはコーヒーよりも紅茶(チャイ)が多く飲まれるようになっている。この喫茶飲料の違いがなぜ生まれてきたかをここではみていく。

(1) アナトリアとバルカン地域における喫茶飲料の違い

オスマン帝国が支配していた領域のアナトリアやバルカンと言われる地域は、現在ではトルコ、ギリシア、ブルガリア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナなどの多くの国に分かれているが、紅茶を多く飲むトルコ以外では、バルカンの国々ではアラブ式コーヒーが多く飲まれている。

トルコでは20世紀に入ってから人々の生活にチャイと言われる紅茶を飲む習慣が定着し、現在では朝、昼、晩の食後、仕事の合間や商談のためなど日常生活の様々な場面において欠かせないものとなっている。このチャイは1950年代以降からの数十年で定着するようになった喫茶飲料ではあるが、20世紀末のトルコの人々は、すでにチャイはトルコの伝統文化だと感じていた。

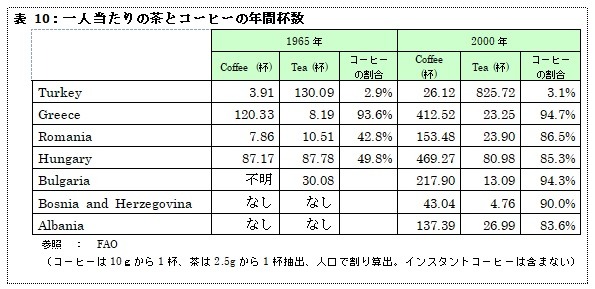

このようなトルコ共和国内の喫茶飲料という要素の変遷に対して、バルカン半島の国々では、現在でも煮出したアラブ式のトルコ・コーヒーを飲んでいる。また、インスタントコーヒーの消費量も徐々に増え、茶に比べて消費量は格段に多いと言える。このことは、表10のようにコーヒーと茶の杯数を比較することで、バルカン半島の国々では消費杯数の8割以上がコーヒーであり、一方のトルコ共和国では茶が97%ほどとなっており、オスマン帝国時代には同じようにコーヒーを飲んでいたであろう地域において、現在では消費する喫茶飲料に茶とコーヒーという違いが生まれていることがわかる。

このような同質の喫茶の習慣や文化が浸透し、定着していた地域において、なぜこの違いが生まれてきたかを次に時間軸にそって見ていく。

(2) トルコにおける喫茶飲料の現状と変遷

現在、トルコ共和国において、ミルクを入れず、砂糖を多めに入れた紅茶であるチャイが日常的に多く飲まれている。前頁の表10を見ても分かるように、コーヒーの消費杯数と比べるとその杯数の多さが際立つ。

オスマン帝国時代においては日常的であったコーヒーが、現在のトルコ共和国においては「来客にまず呈する飲料、そして、食後の飲料として、カフヴェすなわちコーヒーが正式であり、チャイは略式のごとくである」(*214)といわれる。トルコ・コーヒーは歓待の際に特別な意味をもつ飲料となり、量は茶に比べて格段に少ないながらも現在も飲み続けられてはいる。しかし、消費量の点から、現在ではトルコ共和国は茶が主流であり、20世紀初頭まではバルカン諸国とコーヒーを飲むという点で同質であったと思われる喫茶が、20世紀の半ば以降の数十年で茶を中心とする喫茶へと転換していったと言える。

オスマン帝国時代においては日常的であったコーヒーが、現在のトルコ共和国においては「来客にまず呈する飲料、そして、食後の飲料として、カフヴェすなわちコーヒーが正式であり、チャイは略式のごとくである」(*214)といわれる。トルコ・コーヒーは歓待の際に特別な意味をもつ飲料となり、量は茶に比べて格段に少ないながらも現在も飲み続けられてはいる。しかし、消費量の点から、現在ではトルコ共和国は茶が主流であり、20世紀初頭まではバルカン諸国とコーヒーを飲むという点で同質であったと思われる喫茶が、20世紀の半ば以降の数十年で茶を中心とする喫茶へと転換していったと言える。

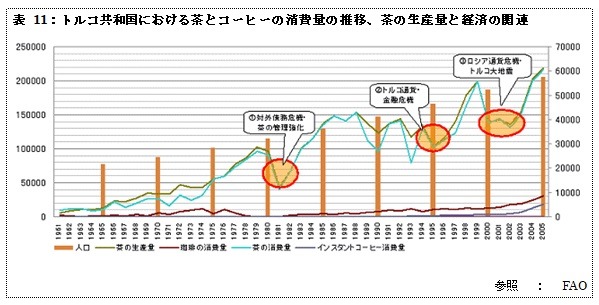

このコーヒーから茶への転換の時期を考えるにあたり、茶とコーヒーの消費量の増減から見ることで、その要因の発生時期が特定できると考えられる。そこで、FAOの統計データの1961年から2005年までの各年の「Food consumption quantity (tonnes)」と「Production (tonnes)」、また5年毎の「人口統計」をもとに表11を作成した。もとデータは本論最後に参考資料1として掲載しておく。

この表からコーヒーの消費量に比べて茶が多く消費されており、茶の消費量と以上の茶葉が国内で生産されるようになったことが分かる。また、コーヒーについては2000年以降増えてはいるが、コーヒーの消費量にはインスタントコーヒーも含まれているため、実際のコーヒー豆からのコーヒーの消費量には変化がないと言える。そこで、なぜ他のバルカン諸国のようにコーヒーの消費量の増大ではなく、トルコ共和国においてはチャイに喫茶飲料が転換したのかを検証する。

・政治、経済、宗教、気候的要因

トルコ共和国成立に先立つ19世紀後半以降、オスマン帝国はクリミア戦争(1853~56)、露土戦争(1877~78)、バルカン戦争(1912)、そして第一次世界大戦(1914~18)に関連して領土が縮小し、イエメンやエチオピアなどのコーヒー生産地支配も終わり、1922年には帝国自体が消滅することになった。この間、トルコ民主主義の台頭とともに、1910年代には商業や近代産業の担い手であったアルメニア人の虐殺や強制移住(*215)、ギリシア人の強制移住(*216)があり、経済は停滞せざるを得なくなっていた。

1923年に成立したアンカラを中心とするトルコ共和国は当初経済復興を欧米資本によって行おうとした。しかし、交渉が不調に終わったために、国家の統制下で鉄道や航路などを国有化し、1925年には外国資本のタバコ専売公社やアルコールや塩、砂糖、マッチ、ガソリンなどに国家の専売が拡大していくことになった。その後、1929年には関税自主権が回復し、新関税法が施行され、保護貿易体制に移行する体制が作られ始めた。そこに世界恐慌がおこり、輸出用の農産物価格の下落が起こり、経済状況が厳しくなっていった。その対応として同年11月にはソヴィエト連邦と通商協定を締結し計画経済の導入と国家資本主義を政策として打ち出していくことになる。(*217)

このような時代のなか、海外からの輸入に頼らざるをえなくなったコーヒーは国内に流通しなくなってしまったと考えられる。そして、19世紀半ばにはグルジアやクリミア半島で紅茶栽培に成功していたロシアやその後のソヴィエト連邦との関係とともに、国内経済の復興の一つとして紅茶の栽培が始まることになったと考えられる。

この紅茶農園の導入に関しては、オスマン帝国時代の1917年には政府視察団が黒海沿岸のバトゥムに派遣され、帝政ロシアの下で1870年ごろに作られていた茶園を視察していた。そして、視察団の中にいた植物防疫学者のアリ・ルザ・エルテムによって気候の似ている黒海沿岸のリゼ地方周辺で紅茶栽培の提案もされていた。しかし、第一次世界大戦やオスマン帝国崩壊の中で中断してしまい、トルコ共和国となった、翌1924年に「リゼ県およびボルチュカ町における(中略)茶栽培に関する法」(*218)が採択され、リゼ市に農業試験場が設置された。この時点では政府が経済政策として自由市場経済を重視していたことから茶葉の専売などはなかったようであり、飲むことも知らなかった人々には定着せず、茶の栽培は収入につながらず、茶農園は放棄されてしまった。

1929年の世界恐慌後に、経済政策を国家資本主義に転換したトルコは、1934年の第一次五ヵ年計画(*219) によって陶磁器産業を含む工業を重点的に育成するとともに、紅茶の国家による専売も決定した。この五カ年計画の下、グルジアから大量の茶の種子を購入し、紅茶の栽培を促進するとともに、機械化が進められた。第二次世界大戦下、中立を通していたトルコ政府は、1940年になって「茶法」が成立し、1942年には「コーヒーと茶の専売」法が施行され、リゼ地方に茶畑の開墾が制限されるとともに、政府によって茶葉の買取りが保証され、茶農園の開墾には奨励金が与えられることになった。

しかし、リゼ周辺の住民はイスラームへの信仰が篤かったため、世俗政策をとるトルコ共和国政府に対して根強い反発があったという。さらに、従来自由に往来していたグルジアとの国境がアンカラとモスクワの政府の決定によって封鎖され、親戚や友人との交流も絶たれた。そして、1924年には茶栽培を導入しただけで、それ以後対策を講じなかったことへの不信(*220)などがあり、1940年代まで茶栽培はあまり伸張しなかった。

第二次世界大戦期は、トルコは中立を維持するために抑止力としての軍事力を増大しなければならず、軍事費は国家予算の50%を占めるほどになっていた。しかし、1944年9月に入り、ソヴィエト連邦によるトルコ国境への侵攻によって、トルコ共和国は対ドイツ、日本への参戦をよぎなくされただけでなく、さらにトルコの東方領土の割譲までも要求されたことで、ソヴィエト連邦との関係は悪化した(*221) 。

大戦後の冷戦が始まると、トルコはアメリカの世界戦略に組み込まれ政治、経済の安定を画策する。そこでマーシャルプランの下で結成された欧州経済機構(OEEC)や北大西洋条約機構(NATO)にも、朝鮮戦争に対する国連軍派遣に人員を含めて協力をおこない(*222)、1952年にキリスト教圏でも北大西洋でもないが加入が認められた。この結果、1950年代以降のアメリカの莫大な援助によって、農業の機械化が進み、飛躍的に生産量を増やすとともに、工業発展も進んでいった。

紅茶栽培に関しては、1954年には、民主党政権によって、「茶法」が捕捉され、茶の栽培地域が拡大した。加工工場も新設されたが、自家消費は禁止され、茶葉は完全な換金作物として、加工から販売まで国家の管理下におかれ、「地域の住民の間で独自の茶文化が生まれることもなかった」。(*223)

1960年代にも表11にみられるように、紅茶の生産は順調に伸びていったが、生産量が常に消費量を上回っており、供給過剰の状態が続いていた。それにもかかわらず、1971年には「茶公社法」が公布され、茶公社が加工から販売までの業務を一括して管理を行うことになり、大型の加工工場も導入された。1970年代以降の生産過剰が続いていくなかで、1980年には軍事クーデターが起こり、新しい軍事政権の「オザル政権の下での経済の自由化、輸出振興政策により、トルコの貿易は伸張」(*224) することになる。この政権の下で茶葉の集荷場における検査は強化され、一時的に紅茶の生産は減少するが、1983年末に民政移管が行われると、再び紅茶生産は供給過剰(*225) になってゆく。さらに自由主義経済政策の下で紅茶の専売制をやめ、民間企業を参入させることにしたが、政府は供給不足を見越して新規の開墾を行ったため、さらに生産量が増大していくことになった。

このように紅茶の生産量とともに消費量が増えていく一方で、コーヒーは1980年代の外貨不足のため輸入が困難になり、表11からもわかるように1980年前後は輸入がゼロに近い状態となってしまっていた。この時期には「トルコの外貨準備が減ってコーヒーが輸入できなくなった年、リュックの底に10kgのコーヒー豆を隠し持っていき、町の人々に喜んでもらった」(*226) というような話も残っている。

その後も1990年代の財政のばら撒きによる、トルコリラへの国際的信認が失われ、1994年にはリラの為替相場が暴落する。それは金融危機とともにGDPは前年比30%ほど落ち込み、大幅な景気後退となる。その後1999年にはロシアの通貨危機とトルコ西部での地震によって経済はマイナス成長となりGDPは前年比10%ほど落ち込んでいる。そして、2001年にもトルコリラの信用不安とアルゼンチンの通貨危機の影響で通貨危機となりGDPは前年比30%ほど落ち込んでいる(表11と参考資料3参照)。

このような政治、経済の動向にあわせて、紅茶の消費量も落ち込み、生産量も低下していることからも、政治・経済が喫茶に与える影響の大きさが分かる。しかし、これらの経済危機の後でも紅茶の消費量は回復を見せていることから、現在ではトルコ共和国の人々の生活にチャイは定着していると見ることができる。

そして、トルコ共和国における2007年の茶の生産量は206,160トンと世界で5番目に多く、日本の生産量(94,100トン)の倍以上となるほど順調に生産量を伸ばしている。しかし、品質面で国際市場の競争力がなく、ほぼ国内での消費に回っており、価格は下落し続けていった。その結果として、トルコ国内での消費量の増大が進むことになったと考えられる。

・生理的、社会的要因

このように、政治、経済、宗教、気候的な面から、トルコ国内で栽培できないコーヒーが、紅茶へ変遷していく様子が歴史的、数量的に見て取れる。しかし、これだけではどのように人々の生活に浸透していったかが見えてこない。そこで、なぜ人々が喫茶の習慣を受容することになり、現在の喫茶のスタイルになってきたかということをここでは考えていく。

アナトリア周辺地域だけでなく、黒海沿岸地域にも言えることではあるが、グルジアなどで茶の生産を成功させていた帝政ロシア、その後のソヴィエト連邦との接触の中でトルコ共和国内にチャイを飲む習慣が入り込んできたと思われる。それは、「19世紀におけるロシアの南下政策にともない、古い時代から茶を知っていたと推定される西アジアの諸民族が本格的に茶を飲みだすようになったときの飲茶の風習に影響を与えずにおかなかった」(*227) ことからも考えられる。

このことは、ロシアの物質文化の影響からも捉えることができる。現在のトルコ共和国においてチャイを入れる際に日常的に使われるチャイダンルックという2段のやかんは、ロシアで使われているサモワールという湯沸し器の影響を受けたといわれる。飲み方についても、ロシアでの砂糖を口に含みながらチャイをすする飲み方がトルコ(*228) では行われている。

そしてトルコ国内における砂糖大根の生産量の拡大(表12)によって、砂糖が大量に出回るようになり、紅茶と結びついたことで、紅茶の消費量の増大につながったといわれる。この地方や田舎への浸透は1970年代頃といわれ、「従来一日二食で、朝食はスープとパンであったというが、紅茶の普及によって現在の朝食のスタイルが定着し、一日三食に変化していった」(*229) と言われる。このことは、イギリスにおける紅茶の労働者階級への浸透と同じように、覚醒作用とともに、砂糖を加えることで、エネルギー源ともなる温かい飲料であったことも大きいと言える。また、1960年代には裕福な家庭にはコーヒーセットがあったということから、コーヒーはお客が来た時の特別な飲み物であったと言える。このように、1960年代以降は特別な場合を除き、高価となったコーヒーを飲むことは少なくなっていったようである。

■今後の研究課題

茶とコーヒーの需要と供給の面から、コーヒーから紅茶への転換はある程度把握できたと考える。しかし、商業的、もしくは政治、経済的な広告宣伝によってどのように需要が喚起され、社会的、技術的な面での変化とともに、人々の生活に浸透していくことになったかについては、今後の研究課題としたい。

紅茶の浸透に関しては、常に圧力をかけてきていた帝政ロシアやソヴィエト連邦で飲まれていた「チャイ」への抵抗感はなかったのかという疑問が出てくる。ロシアの影響という点では中東欧・バルカン諸国でも同じではあるが、多くの国でコーヒーが消費の大半を占めており、またポーランドのように紅茶をスラブ系のチャイとはできるだけ呼ばない国もある。また、トルコ以上に戦乱に巻き込まれた東欧の国々では、コーヒーを飲む習慣は戦後も変わっておらず、そこには経済的な要因だけでは説明の付かない問題があると考えられる。このことは、イスラームを離脱し、ヨーロッパに接近を図ろうとする建国当初のトルコ共和国政府の政策がアラブ、イスラームが表象されていたアラブ式のトルコ・コーヒーを遠ざけたという可能性も考えられる。

このように政治、経済、宗教、社会、生理的要因などの影響によって歴史的変遷があり、現在の多様な喫茶に至ったと見ることができる。以下で、それら諸要因の結果として成立している、21世紀初頭のトルコ共和国の喫茶としてチャイと茶道具、どのような場所で飲まれているかを捉えておく。

【著作権】

サイト内の記事の著作権はチャイ専門店 茶窓 木下純平に帰属します。

【引用・参考】

(*214)民族学振興会 2009, p.76

(*215)新井政美 2001, p.148

(*216)同上, p.135

(*217)同上, p.210

(*218)アジア遊学 2006, p.170

(*219)新井政美 2001, p.223

(*220)アジア遊学 2006, p.170

(*221)新井政美 2001, pp.230-232

(*222)同上, p.248

(*223)アジア遊学 2006, p.171

(*224)坂本勉 2006, p.164

(*225)アジア遊学 2006, p.173

(*226)小島剛一 1991, p.20

(*227)石毛直道 2009, p.272

(*228)近年ではトルコ東部や田舎に残っている

(*229)アジア遊学 2006, p.171