喫茶の伝播と変遷:アナトリア・バルカン地域を事例として(2009)

A Comparative Study of Tea and Coffee Cultures: Anatolia and the Balkans as Examples(2009)

第二章:喫茶の現状把握

1.喫茶の多様性

(3)いれ方、飲み方

茶やコーヒーのいれ方の基本がお湯で成分を抽出するという単純な方法のため、多くの地域では伝播した様式のままであることが多い。そこに現地の食文化が融合し、ミルクやスパイスを入れるというようなアレンジが行われる場合もある。そして、伝播地で新たな抽出方法が導入され、それが現在見ることのできる喫茶の類縁性と多様性として現れている。

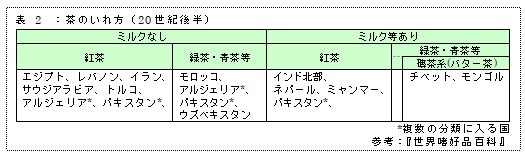

本節では、茶はミルクを入れるか入れないかということで分類し、コーヒーは煮出すアラブ式かフィルター等で濾すヨーロッパ式かで分類した。複数の伝播先の影響を受けている場合もあるため、さらなる細分化も可能である。今回の分類はいれ方、飲み方の一側面によるが、そこにはある時期における伝播の痕跡とも言えるものが現れているとは言える。また、そのいれ方、飲み方が生み出された地域と伝播した地域との関係や時代背景なども見えてくると考えられる。

◆茶のいれ方の分類

茶のいれ方を、ミルクを入れるか入れないかの違いと、茶葉が紅茶かそれ以外かという点で分類を行う。一つの国の中でも地域や個人によってミルクの量も変わると言えるが、イランやトルコの町にある庶民のチャイハネ(*12)でミルクをいれて飲んでいる地元民を見ることはないため、ミルクを入れない地域とし、インド北部の庶民のチャイ屋でミルクの入っていないストレートのチャイを見ることがないため、ミルクを入れる地域として分類する。

この大雑把な分類でも、東ヨーロッパ、イスラーム圏、南アジアにかけてはある程度、ミルクティー文化圏とストレートティー文化圏というように分けることができ、またイスラーム圏内においても茶葉の種類が異なることが見えてくる。

|

この表から、ミルクを入れない西アジア、中央アジアと北アフリカのイスラーム圏に対して、ミルクを入れる地域が南アジアやチベット、モンゴルなどとなっていることが分かる。さらに、南アジアのミルクに対して、チベット、モンゴルはバター茶が飲まれる。

インドにおいてミルクを飲むことは、シヴァ神の乗り物でもある牛の聖なる飲み物を飲むことである。アーユル・ヴェーダにおいては、食物を「熱い」と「冷たい」に分けるが、熱い時には「冷たい」食べ物をとるのが良いとされ、ミルクは「冷たい」ものに分類されている。このようにインドにおけるミルクには、宗教や健康面での考え方が反映されていると考えられる。

一方のチベット、モンゴルでは、ミルクを「飲む」より「食べる」と言われている。

チベットにおける茶の飲み方に「共通する特色としては緑磚茶を使用し、(多くの場合天然ソーダを加え)煮立て、バター、バターオイル、ミルクのいずれかと塩を加えてチャーンで攪拌する。ハダカオオムギのムギコガシであるツアンパを茶で錬って食べることがあげられる」(*13)というように、水分とともに栄養の補給源となっている。それは嗜好品というよりも食料に近いと言える。

モンゴルでは、「茶を飲みだしたのは元代以後のことであり、それはチベットからチベット仏教(ラマ教)とともに伝播したものであると推定される」(*14)ともいわれており、チベットやモンゴルは究めて近い喫茶の習慣を持っている。

このチベットやモンゴルを含め、ユーラシアから北アフリカにかけて暮らす牧畜民であるが、北アフリカのベドウィンの場合は生乳(絞ったままで何も手を加えない乳)をまず飲まないといわれる。この傾向は、西アジアの牧畜民だけでなく、北アジアのモンゴル遊牧民、中央アジアのトルコ系牧畜民、チベット民族などにもみられる。その理由は、大人になると生乳に含まれる乳糖を分解できなくなるためであり、それゆえに乳糖を排除し、乳脂肪や乳タンパク質の塊としてチーズやバターをつくると言われる。

しかし、同じ牧畜民としてあげたベドウィンや、トルコ、イランの人々は、茶にミルクもバターも入れることはせず、砂糖もしくはハーブをたくさん入れて飲んでいる。これは、トルコやイランのチャイの伝播元がミルクを入れないロシアであるということが影響していると考えられる。飲み方についてもロシア式とも言える砂糖を口に含みながら飲むという方法が現在も残っている。そして、北アフリカのベドウィンにはアラブ系のシャイー(紅茶)の飲み方の影響が大きいと言える。また、モンゴルやチベットに近い中央アジアのウズベクやウイグルの人々は、中国式に緑茶を急須に入れ茶碗で飲み、そこに砂糖やミルクは入れない。このことからチベットとモンゴルには挟まれたシルクロードを通って喫茶が中国文化とともに中央アジアへ伝播していたと考えられる。そして紅茶ではなく、緑茶がチャイハネで多く飲まれていることから、ソヴィエト連邦下であった地域であっても、ロシア風のチャイの飲み方が定着しなかった場合があることを示している。

このように、茶にミルクをいれるかどうかや、紅茶か緑茶かということから、遊牧民族の食文化との融合が見られた地域と、伝播もとの喫茶をそのまま取り入れている地域があることが分かる。それは喫茶が浸透し、定着したからといえども既存の文化と融合するかどうかは別の問題であることも示している。

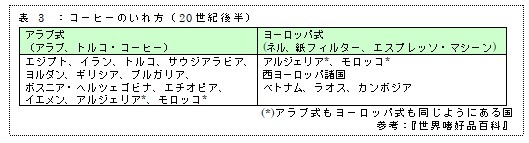

◆コーヒーのいれ方、飲み方の分類

コーヒーのいれ方と飲み方として、まずコーヒーの抽出方法からみていく。コーヒーの抽出方法には、挽いたコーヒーと水を直接鍋などに入れて煮立たせる「アラブ式」と、紙や布、網などにコーヒーを入れ、湯を注いで粉を濾す「ヨーロッパ式」に大別される。

「アラブ式」は炒ったコーヒー豆を挽いて、鍋などに入れてお湯を煮立たせることで、コーヒーの成分を抽出する方法であり、コーヒーが飲まれ始めた14、15世頃から用いられていたと言われる。そのため、アラビア半島などの原産地周辺やイスラーム交易圏、バルカン半島においては「アラブ式」が16、17世紀ごろには伝わっていたと考えられ、現在でも「アラブ式」でコーヒーが飲まれている地域は多い。

それに対し、「ヨーロッパ式」というコーヒーをフィルターなどで濾す方法はヨーロッパで開発されたと言われる。コーヒーがイスラーム圏から伝わった当初の17世紀頃のイギリスでは、「1662年のコーヒーのレシピはアラブ式(参考3参照)」(*15)のものであったが、「18世紀中ごろにフランス式コーヒー・ポットが発達し、ネルの袋にコーヒー粉を入れて、ポットの煮湯に入れて振り出すことが行われるようになり、コーヒー粉と液体を分離することが一般的になった」(*16)ことから考えられる。 このように時代とともに変化を続けるいれ方や飲み方ではあるが、現代のコーヒーのいれ方を「アラブ式」と「ヨーロッパ式」に分類することによって、コーヒーの伝播経路とともに、その変遷の時代背景が明らかになる部分もある。

この分類において、「アラブ式」が主流の国でも観光客用のホテルや地元の喫茶店、お客の好みで煮出す場合も濾す場合もあると思われる。しかし日本のように煮出して飲む飲み方がほとんど知られていない場合は「ヨーロッパ式」に分類にし、トルコやギリシアなどのように煮出したコーヒーを飲むことを現在でもおこなっている国々は煮出す「アラブ式」に分類をしていく。

|

この表の分類と、コーヒー・ポットを開発したフランスの植民地支配地域を重ねることで、いれ方と植民地支配の影響を考えることができる。つまり「アラブ式」は17世紀、18世紀までにイスラーム交易路にそって広がった地域に多く、19世紀以降フランスの植民地となっていったベトナムやラオス、また「アラブ式」であったアルジェリアなどにおいてはヨーロッパ式が定着し主流になっているようである。このように、現在どのようないれ方でコーヒーをいれることが日常的に行われているかを見ることで、ある程度の伝播経路と時代、もしくは変遷の要因の特定ができると考えられる。

次に、コーヒーの飲みであるが、砂糖を入れるかどうか、また、いつから入れるようになったかという点について考えてみる。砂糖自体は東南アジアからインド経由で8、9世紀にはエジプト、11世紀にはイベリア半島においても生産されていたが(*17)、中近東ではコーヒーと砂糖の結びつきはあったとしてもそれほど強くなかったようである。それは、17世紀前半のカイロではコーヒーに砂糖を入れることは知られていたようだが(*18)、「1789年、エジプトに遠征したフランス人兵士たちがコーヒーに砂糖を入れて飲んでいるのをみて、エジプト人は彼らをあざ笑った」(*19)という話が残っていることから考えられる。そこには18世紀末時点でもエジプトでは大人の男は砂糖を入れずに飲むものであるという考えがあったようであり、現代の甘いチャイやお菓子を好む人々との嗜好の違いも見えてくる。

その一方でフランスにおいては砂糖を飲むことがすでに浸透していたことがうかがえる。16、17世紀のヨーロッパにおいては砂糖、茶、コーヒーは高価な珍しい品であり、富の象徴でもあった。そのため、客に振舞う際にそれらを混ぜ合わせることは、富を誇示することにもなったと考えられる。その後18世紀には、植民地に砂糖プランテーションの開発が進み、供給量が増すことで、庶民にも砂糖、茶、コーヒーは浸透していたようである。

しかし、エジプトでは15世紀のコーヒーの浸透時にはすでに砂糖を生産していたことから、喫茶の浸透と砂糖の消費にはそれほど大きな関連性がないとも言える。「20世紀前半の中近東のエジプト、シリア、ヨルダンなどのトルコと西欧の文明の影響を強く受けた地帯の都市では、砂糖を入れたコーヒーの把手のついたカップと受け皿の着いた容器で飲むことが浸透し、イラク、アラビア半島南部、北アフリカ各地のベドウィン系諸族は、砂糖を入れぬコーヒーを把手のないカップで飲むのが普通で、これをアラビア・コーヒーとよんだ」(*20)ということからも、砂糖の増大が茶やコーヒーの消費につながったという考え方は、茶やコーヒーには砂糖を入れるものというヨーロッパ的発想かもしれない。

以上のように、茶やコーヒーのいれ方、飲み方を分類することによって、地域における喫茶の伝播・変遷の時代やその要因を捉えることができると言える。分類をさらに細かく、また異なる角度からも行うことで、喫茶の現状だけでなく、その地域の歴史や文化の変遷についても理解が可能になると考えられる。

———————————

参考 3: 1662年ロンドンのコーヒーハウスのレシピ

「コーヒーの実は、どこの薬局でも1ポンド[約450g]あたり約3シリングで手に入る。好きなだけの量をプリン鍋かフライパンに入れて炭火にかけ、真っ黒になるまでかき混ぜる。(中略)湯を約1リットルとり、その中に用意した約30グラムのコーヒーを入れ、15分ほど静かに煮詰めれば飲めるようになる。140ミリリットルほどを口に含める熱さにして飲む。」

『カフェイン大全』p.252

———————————

【著作権】

サイト内の記事の著作権はチャイ専門店 茶窓 木下純平に帰属します。

【引用・参考】

(*12)トルコではチャイハネ、イランではチャイハナなどと言われるが、どちらもチャイ(紅茶)を飲むことのできる店であり、人々がお茶を飲みながらゲームをしたり、テレビを見たりして過ごす場となっている。また、食事ができる場合もある。アジア各地に存在し、呼び方も様々であるが、本論ではチャイハネで統一する。

(*13)石毛直道 2009, p.246

(*14)石毛直道 2009, p.246これに対して、中尾佐助はチベットにおけるバター茶の名称「スッチャ」が、モンゴル語の「スティ・チャイ」(乳茶)に由来すると考えられることから、逆にモンゴルからチベットにバターやミルクを入れた茶の飲み方が伝播したものと推定している。

(*15)ベネット・アラン・ワインバーグ/ボニー・K・ビーラー 2006, p.252

(*16)石毛直道 2009, p.262

(*17)佐藤次高 2008, pp.31-40

(*18)石毛直道 2009, p.261

(*19)佐藤次高 2008, p.232(J. Grehan. Everyday Life of Consumer Culture in 18th-Century Damascus. 2007, p.137)

(*20)石毛直道 2009, p.261