喫茶の伝播と変遷:アナトリア・バルカン地域を事例として(2009)

A Comparative Study of Tea and Coffee Cultures: Anatolia and the Balkans as Examples(2009)

第四章:浸透、定着要因と文化、社会への影響

4.政治、経済的要因

遠い異国で栽培され、飲まれていた茶やコーヒーがイギリス庶民の生活にまで浸透・定着し、伝統となっていくためには、ミンツが砂糖について「イギリス大衆の手に届くようになった原因は、大衆には想像も付かないような組織を持った政治、経済、軍事的な力が作用した結果であった。それらがすべてうまい具合に確保されてはじめて、意味を見つけ、付与するという、すばらしくもユニークな人間の能力が行使されることになった」(*122)としているように、政治・経済的要因は他の要因以上に重要なものであったと考えられる。

(1)ステイタス・シンボル、ジェンダーとの関連

目新しい品が人々の生活に浸透していく際に、西洋的、東洋的、富などのイメージがその品や行為に付加されることで浸透が進む場合がある。そして、階級構成の複雑な社会においては、「文化」というものが「決して完全に統合的、均質的なシステムではありえない。人々の行動や態度には著しい差異が、いろいろな次元で認められるのである。そうした差異は、思想・目的・信念などが活用され、操作され、変更されてゆく際のやり方に反映され、表現される。文化を構成する個々の「要素」 ―物質的目標、それを表す言葉、行動様式、思考様式を含む― は、貴族から庶民へ、あるいはその逆と、上方へでも下方へでも移転することができる。しかし、そのような移転が起こると、その意味付けもまた変化・修正を受けずには済まない」(*123)と指摘されるように、最初に付加された意味も階級を越えて浸透し、定着する過程において、変化するものであると言える。

ヨーロッパに浸透した初期の茶やコーヒーにはステイタス・シンボルの意味があり、また、ジェンダーとも関係する。シノワズリが流行していた16、17世紀ヨーロッパにおいて、茶やコーヒーは珍しい東洋品として紹介され、上層階級のステイタス・シンボルとなった。イギリスでは、「1662年国王チャールズ二世にポルトガル王女キャサリンが嫁いだことで、茶と喫茶の風習がロンドンに伝わり、1688年の名誉革命によってオランダのウィレム三世とメアリ二世が飲茶の風習をロンドン宮廷内に広めたとされる。その後も18世紀のアン女王も茶を好むなど、初期のイギリスの喫茶の風習は王女、または女王といった高貴の婦人たちによって始められたと言える。」(*124)イギリスでは、茶は王族など社会の上層階級間に愛好され、また、女性が茶の伝播に関係することで女性イメージが結びついていったと言える。そして、その後、茶はいれ方の手軽さとともに「茶は女性というジェンダー、家庭という場と結びつけられることによって、幅広い層に浸透」(*125)し、国民飲料となることにもつながっていった。

人類学者ジェイン・シュナイダーによれば、「商業と社会の階層構成との関係で問題になるのは、奢侈禁止法を厳格に適用し、ステイタス・シンボルを独占することによって、上流階級が自らを他と区別しようとしたということだけではなかった。保護者と被保護者の関係や贈与を通じ、エキゾティックで貴重な商品を緻密な計算に基づいて分配することなどによって、半周縁的・中間的な位置にある多様な社会集団を直接、意識的に操作する意味もあった。」 (*126)茶も当初は高関税をかけることで庶民には手に入らないようにしていたと考えられ、政治、経済・社会的な関係とは不可分であったと言える。

しかし、密輸などの増大によって、茶が庶民の暮らしに徐々に浸透していくにつれて、相対的にステイタス・シンボルとしての価値は低くなり、新たな意味を獲得することになった。それは商人にとっての利潤の源泉としての茶の地位が上がっていくことであり、政治、経済的要因によって18世紀にかけてイギリス東インド会社による茶の輸入量が増えていくことになる。そして、産業革命とともに中産階級が増加し、高い社会階層の人々によって行われている消費行動を繰り返す、もしくは真似る、さらにはそれを越えようとするような中産階級のインテンシフィケイション(強化過程) (*127)のなかで茶は浸透していくことになる。その後、砂糖とともに紅茶は下層民にとっての食料となることで、エクステンシフィケイション(拡張過程) (*128)に入ることになったと考えられる。

ジェンダーに関しては、前述の紅茶の女性イメージに対して、イギリスのコーヒーのイメージは、コーヒーハウスが男性に占有されていることから、「17世紀後半(中略)極めて男性的な飲み物として意識されていた」(*129)といわれていた。しかし、それはイギリスにおけるイメージにすぎず、フランスでは「カフェに女性が入るのは最初からまったく普通のことであった。カフェにおける女性の存在はフランスのカフェ文化の根を国民生活の深部に付かせた」(*130)とされるように、国によって茶やコーヒーに表象されるジェンダーも異なっていることが分かる。

このような茶やコーヒーに対して、タバコの場合は、「新大陸から帰還した探検家や船員が喫煙の習慣を伝えたことから、あらゆる社会階層に浸透していった」(*131) 。このように、同時代に伝播し、後に同じように嗜好品として位置づけられるものであっても、どの階層に定着するかによって意味付け変わると言える。また、イギリスのような紅茶の浸透がフランスやドイツで起こらなかった原因を考えると、それは、「産業・貿易構造の違いのみならず、社会階級のありようの差、それに起因する奢侈や余暇時間に対する考え方の相違などが浮かび上がってくるだろう」(*132)というように、政治や経済が関連した社会構造が複合的に関連して喫茶の飲料を決定付けていると言える。

(2) 宣伝・広告 -薬効としての意味付けと需要の喚起-

リカードが国際貿易の比較生産消費説において、「イギリスとポルトガルの間で、毛織物とぶどう酒との費用を比較した。それは妥当である。なぜなら両国民の衣食文化を構成する財だからである。需要構造が同じところでは、人々は安価な製品を選ぶであろう。しかし、イギリスないし西欧と日本とでは衣食住の文化が異なり、互いの社会で利用されている物産には違いがありすぎた」(*133)と述べている。これは、茶やコーヒーについても同じであり、全く飲む習慣のなかった人々に、宣伝広告によっていかに興味を持たせ、需要が創出されていったかが、喫茶の伝播、浸透の大きな要因となってくる。また、レヴィ=ストロースも「良い食べ物とは、食べて味が良いという前に、良いものだと思えるものでなければならない」(*134)としている。そして、商人たちは、茶やコーヒーの浸透、定着時において消費者が良いものだと思うことのできるように、薬効、東洋の神秘、歴史性などの意味、表象を茶やコーヒーに付加し、人々の需要を喚起しようと努めていた。

◆抗ペスト、抗疫病の薬、思想との結びつき

16、17世紀のヨーロッパでは、ペストが流行し、多くの人々が死に直面する時代であった。そのような中、「1657年の広告や1665年の「疫病にかからないための提言」でコーヒーはペストにも効く」(*135)と喧伝され、「黒死病に対する黒い液体」(*136)として、伝染病の予防薬ともされた。また、「二日酔いの特効薬と言う触れ込み」(*137)などもあり、コーヒーは万能の特効薬となっていった。

同じように、オランダ東インド会社から入った茶も1657年にロンドンのエクスチェンジアレーのコーヒーハウス「ギャラウェイ」で売り出され、薬用の効能が前面に出されており(*138)、当時のポスターが大英博物館に残されている。また、「「スルタン妃の頭」と言う名のコーヒーハウスは、1658年9月30日付の『政治通報』という新聞に薬として茶の広告」(*139)を出し、また18世紀末に書かれた『茶の博物誌』においても、結石の予防、鎮静などに効く「医薬品としての茶」(*140)が紹介されていた。

イギリスでは17世紀中頃、ピューリタン革命のクロムウェルの時代には、茶を薬用として売る場合に限って輸入が許可されていた。(*141) 宗教的、政治的な公認を得たことも、人々の信頼を高める要因になったと言える。そして、飲酒を厳しく糾弾するピューリタンにとって「アラビアからやってきた黒い液体=コーヒーは、アルコールの害毒に対抗できる万能薬、かつ健康促進剤であり、人間の理性を目覚めさせ、知性の活動を活発化させる、醒めたホットな飲み物であるコーヒーは、そのイデオロギーが待ち望んだ理想の飲み物」(*142) と宣伝されることになった。

そして、茶やコーヒーはティーハウスやコーヒーハウスだけではなく、薬局でも販売されていた。これは未知の飲料に薬としての安全性、信頼性を結びつけ、人々の健康願望を浸透のために利用していたといえ、現代における健康を前面に出した茶や水の販売戦略と重なる。ヨーロッパやアラビアの医学書にはコーヒーの害が述べられているが、既に日常生活に根付いていたことから、警告には効果はなかったと言える。

◆需要、欲望の喚起

商業資本は人々のコーヒーに対する自然的、精神的な内的欲求を作り出すために、豪華な「コーヒーの家」を建て虚栄心を満足させ、コーヒーの成分のもつ習慣性を利用することで、コーヒーへの欲求を定着させていくことになった。(*143)

商業、資本主義の発展とともに、「消費の方が有閑よりも対面を保つ手段となり、支出が増大し、他人よりもよい生活をしていることを誇示するために新規な商品を得ようとする心理が働くことになった。そして、王侯貴族の品であった、茶、コーヒー、タバコ、砂糖なども富裕層に広まっていき、中産階級の購買への参加に伴い大量の輸入が行われる」(*144)ようになり、価格の下落が消費の拡大につながり、さらに価格が下がるという循環に入り、茶やコーヒーは大衆にまで浸透することになった。

このように購買欲を高める心理の対象とされたものは、茶やコーヒーだけに限らない。18世紀からの産業革命は「史上初めて労働の意欲と消費の意欲を目に見える形で結びつけた」(*145)ものであった。その後の1851年のイギリスにおける万国博覧会では、多くの工業製品や工業機械が展示され、訪れた人々に多くの品々を一度に大量に見せて、人々の欲望を刺激した。この万博の展示革命は、モノに対する人間の欲望を限りなく呼び覚ますものだったとされ、購買意欲を高めるウィンドウ・ディスプレーを備えるデパート(*146)が生まれるきっかけともなっていった。それは、「流行に追いつく」という必要性を創出し、潜在的な顧客を開拓し、ショッピングは購買力の問題ではなく、購買欲をいかにかき立てるかに焦点がおかれる大衆消費社会へと向かっていく時代の始まりでもあった。

(3) 利潤の源泉 ―国家政策として―

コーヒーは、16世紀以降アムステルダムが中継地となりヨーロッパ各国へ送られていたが、そのコーヒーは「17世紀の終わりごろに至るまで南アラビアのイェメン地方産のものに限られていた。しかし、その利潤の大きいことは早くから人々の注目を引き、またこの頃からアラビア全域に勢力を及ぼしていたオットマン・トルコ帝国が、コーヒーの海外輸出を制限したので、1658年にはセイロンで栽培が始められている」(*147)と言われる。その後、国家政策としてオランダが多くの植民地でプランテーションを作り、1699年にはジャワ島のバダヴィア周辺、プリアンガン地方、チレボン地方など(*148)でコーヒー栽培を成功させていく。それは後の富の収奪―植民地主義―へつながっていくものであった。

茶は、「17世紀の初頭にオランダ東インド会社によって初めてヨーロッパにもたらされた。そして1666年ごろにアーリントン卿とオソーリ卿によってオランダからかなりの量の茶がイギリスへ運ばれた」(*149)といわれる。しかし、このときにはすでに茶は貴族の間だけでなく、町のコーヒーハウスでも珍しい物ではなかったらしい。「1660年には全てのコーヒーハウスで販売される飲み物に1ガロンにつき四ペンスの税金が課せられている」(*150)ことからも分かるように、コーヒーとほぼ同じ時期に、茶も人々の生活に浸透していたと考えられる。

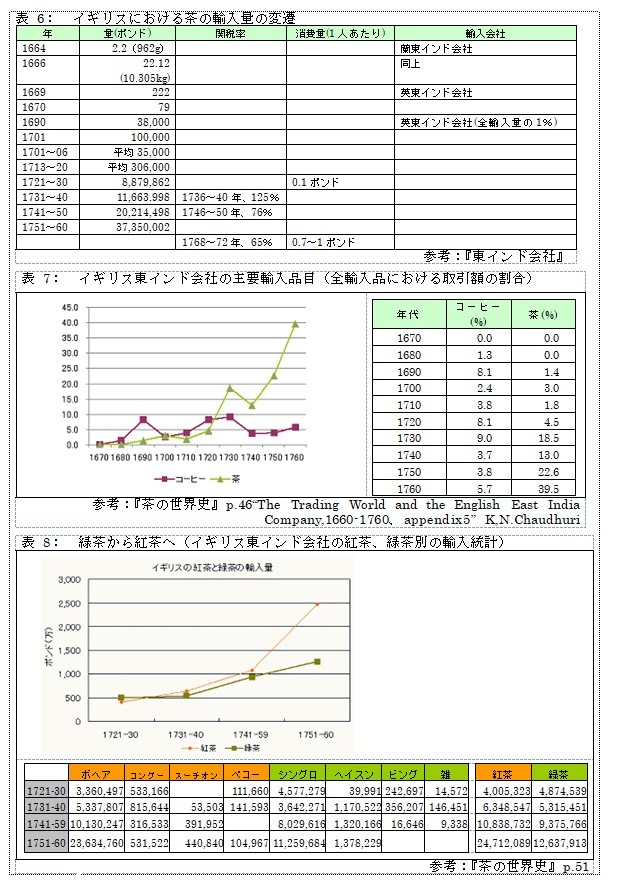

このイギリスの茶の浸透については、1666年時点では10kgほどしかない(*151)ことから、多くの量が密貿易によってもたらされ、コーヒーハウスなどで飲まれていたと考えられる。「1766年の政府試算でも合法と同額の密輸があった」(*152)とされ、この密輸の多さの原因に茶の関税率の高さがあり、1736~40年で125%、1768~72年で65%であり、1766年ごろでは84%ほどあったようだ。

17世紀にはすでにイギリスにおける茶の消費量はかなりの大きさになっており、1697年にイギリス船二隻がアモイに到着し、初めて中国から直接茶を輸入している。1704年には清の公認の貿易港であった広東と交易が始まり、1713年に正式に取引が始まり、1717年から定期的に茶の取引が始まった(*153)。 1713~20年の約30万トンに比べ、1721~30年では800万トンと取扱量は急激に増大している。(表6)

イギリス東インド会社における茶の取り扱い額は増え続け、「東インド会社の中国貿易で広東との交易が定期的になった1717年から茶の取り扱いが絹を越えるようになり、18世紀後半には茶が中国交易の80%以上と圧倒的部分を占める」(*154)ほどになっていた。さらに、1784年の茶の関税の大幅な引き下げによってさらに消費量が増えていくことになる。(表7)

しかし、消費量の増大の理由として、茶の輸入量の増大によって価格が安くなったためというだけでは説明はつかない。それは、1824年の下層ジェントルマンの家計(*155)において、週の支出の5%程度が紅茶に当てられ、紅茶と砂糖をあわせると10%を超えるほどであり、1797年ごろの農村 (*156)でも同じような割合となっている。家計簿を見る限り、価格が低下したといっても収入に比べた場合にはそれほど安いものではなかったと考えられる。しかし、この家計簿からは18世紀末以降、世界各地から輸入される食品である茶や砂糖などが、大方が賃金労働者であった庶民の食生活にまですでに深く浸透していることも見えてくる。

世界各地から持ち込まれる食品の日常生活への浸透は、「資本によって媒介された植民地と本国の関係がいかに深く関わっているかを示しており、砂糖と茶は民衆の日常生活に不可欠になってしまったので、すでにこの頃までには、それらの供給をいかに確保するかは、経済的にばかりか、政治的にも重要な課題」(*157)となってしまったことを意味した。

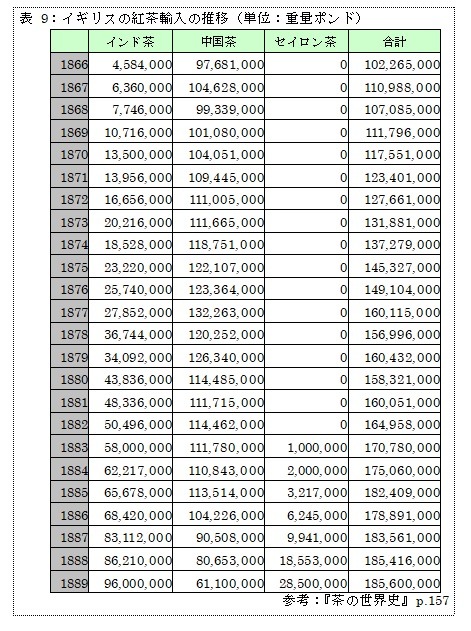

そして、1866年から1889年の30年ほどで8割ほど輸入量が増えるなど(表9)、19世紀後半にかけて紅茶のさらなる国民化が進んだが、その要因となったのは植民地インドおよびセイロンでの茶栽培の開始と、それに伴う茶の価格の大幅な下落であった。その原因の一つにイギリス工業の発展によりインドにおける独占貿易から自由貿易へイギリスが転換したことが揚げられる。それは、インド・中国との貿易を独占してきた東インド会社への規制強化策という政治、経済的な理由で、1833年8月28日に東インド会社の中国茶貿易の独占権廃止(*158)としたことによる。さらに、茶の対価を中国に支払う際にインド産のアヘンをあてたことが問題化したことで、イギリスは植民地で茶栽培を推進し始めたことも原因といえる。このことからも、イギリスにおける茶の「取引・消費拡大の歴史は、帝国再編と密接に関わっていた」(*159)と言われる。そして、20世紀のインドにおいては、イギリスによって紅茶消費の拡大が進められるが、これは次の項で触れる植民地という新たな消費市場の開拓の意図があると言える。

(4) コーヒーと国家、戦争との関連

20世紀においては、2度の世界大戦中にドイツは戦場の兵士と後方の重労働者にコーヒーを供給するため多大な備蓄を行っている。また、生産国であったブラジルは20世紀初頭には世界のコーヒー総生産の3/4以上を生産し、国民の90%がコーヒー産業に携わるという状態であった。しかし、戦争によって輸出が止まったことで、価格を維持するために破棄するだけではなく、汽車の燃料にすることも行われた。さらに、フランス・アメリカの輸入とひきかえにドイツへ宣戦布告 をすることにもなった。

【著作権】

サイト内の記事の著作権はチャイ専門店 茶窓 木下純平に帰属します。

【引用・参考】

(*122)シドニー・W・ミンツ 1988, p.331

(*123)同上, p.233

(*124)浅田實 1989, p.153

(*125)井野瀬美恵 2007, p.185

(*126)シドニー・W・ミンツ 1988, p.192

(*127)同上, p.284

(*128)同上, p.284

(*129)井野瀬美恵 2007, p.180

(*130)臼井隆一郎 1992,p.107

(*131)高田公理 2004, p.70

(*132)同上 2008, p.133

(*133)川勝平太 1991, p.13

(*134)シドニー・W・ミンツ 1988,(*125)p.48

(*135)ベネット・アラン・ワインバーグ/ボニー・K・ビーラー 2006, p.1

(*136)臼井隆一郎 1992, p.71

(*137)小林章夫 2000,(*125)p.35

(*138)アジア遊学 2006,(*125)p.47

(*139)シドニー・W・ミンツ 1988,(*125)p.215

(*140)ジョン・コークレイ・レットサム 2002,(*125)p.146

(*141)ベネット・アラン・ワインバーグ/ボニー・K・ビーラー 2006,(*125)p.1

(*142)井野瀬美恵 2007, p.178

(*143)臼井隆一郎 1992,p.55

(*144)角山栄、村岡健次、川北稔 1992, p.17

(*145)シドニー・W・ミンツ 1988, p.139

(*146)井野瀬美恵 2007, p.203

(*147)永積昭 2000, p.170

(*148)参考5参照

(*149)ジョン・コークレイ・レットサム 2002, p.39

(*150)同上, p.40

(*151)表6参照

(*152)シドニー・W・ミンツ 1988, p.219

(*153)浅田實 1989, pp.160-161

(*154)同上, p.159

(*155)角山栄、川北稔 1982, p.72

(*156)シドニー・W・ミンツ 1988, p.224

(*157)同上, p.224

(*158)浅田實 1989, p.207

(*159)井野瀬美恵 2007, p.186

(*160)臼井隆一郎 1992,pp.199-210